おうち避難トイレで 日本の災害関連死をゼロに!

災害関連死の大きな要因のひとつは、

実は『トイレ』。

人口増加、感染症対策、様々な理由から避難所不足が叫ばれる中で、これからのニューノーマルは

『在宅避難』へ。

しかし、在宅避難時に一番困るものは?

食料? 水? 電源? 懐中電灯?

いいえ。トイレなんです。

トイレを備えることが、災害で助かった命を避難生活でも守ることに繋がるのです。

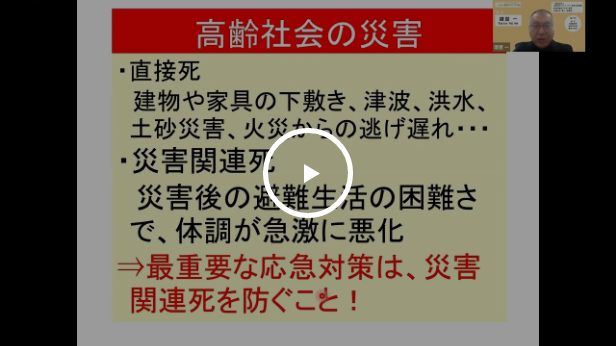

災害関連死者数の実態

災害が直接の原因となって亡くなるケースを「直接死」、避難生活中に起きた問題によって亡くなるケースを「災害関連死」と言います。

熊本地震、令和6年能登半島地震は、直接死よりも、災害関連死の方が多い状況でした。

災害関連死の具体例

内閣府がまとめた「前述2つの災害」の災害関連死に関する資料には、いわゆる災害関連死の例が公開されています。高齢者だけではなく、30代や40代の人も災害関連死で亡くなられています。

熊本地震での

災害関連死の原因

- 避難中の車内で74歳女性が、疲労による心疾患で死亡

- 78歳男性が、地震後の疲労等による心不全で死亡

- 83歳女性が慣れない避難所生活から肺炎状態となり、入院先の病院で死亡

- 32歳男性が、地震による疲労が原因と思われる交通事故による死亡

- 43歳女性が、エコノミー症候群の疑いで死亡

- 88歳男性が地震による栄養障害及び持病の悪化等により死亡

- 83歳女性が地震のショック及び余震への恐怖が原因で、急性心筋梗塞により死亡と推定

※内閣府 災害関連死について

能登半島地震での

災害関連死の原因

- 90代女性が、避難所で新型コロナウイルスに感染し、うっ血性心不全で死亡

- 80代女性が、トイレが使えず近くの畑に行き転倒。自力で動けず低体温症で死亡。

- 60代男性が、生活環境の激変で心身に負担がかかり、基礎疾患が悪化したのち肝不全で死亡。

- 70代女性が、避難所での水分不足、薬不足、睡眠不足、運動不足、転居などで心身に負担がかかり、急性心筋梗塞のため死亡。

- 70代男性が、避難所でインフルエンザに感染した結果、両側肺炎のため死亡。

- 80代女性が、停電により暖房が使用できない過酷な状況の中、間質性肺炎のため死亡。

- 80代男性が、自主避難所にて停電により暖房が使用できず帰宅。翌日発熱で入院したが肺炎のため死亡。

- 80代男性が、避難所で新型コロナウイルスに感染し、慢性心不全の急性増悪と肺炎のため死亡。

- 80代男性が、避難先で停電により暖房が使用できない中、体力が低下し嚥下機能障害等の基礎疾患と相まって誤嚥性肺炎のため死亡。

- 80代男性が、地震によるショック・ストレスや生活環境の激変により心身への負荷が生じ、うっ血性心不全と細菌性肺炎のため死亡。

- 90代女性が、停電により暖房が使用できない過酷な状況の中、急性心不全のため死亡。

※輪島市 令和6年能登半島地震に係る災害関連死の認定について

避難時の生活環境を

改善すれば、

多くの災害関連死を

避けられる

ここまでは、調査データを基に「災害関連死とは何か」を見てきました。

「阪神淡路大震災」や「東日本大震災」、「西日本豪雨」など、その他の災害においても避難時の生活環境に起因する災害関連死が問題視されてきました。

せっかく震災や水害を逃れて助かった命が、その後の避難生活が原因となり命を落としてしまうのは、なんとも悲しい現実です。

災害関連死を無くすために、避難生活の実態と、気を付けるべきポイントを確認します。

どんな場所が避難所となるのか?

災害は、いつどこで、何をしている時に遭遇するのかは、誰にもわかりません。また、災害の規模や発災した時間帯により、自宅や避難所など、避難する場所も変わってきます。

避難生活の問題点は?

発災後に避難した避難所では、いつもの生活環境とは全く違った生活を送ることになります。

- 食べ物や飲み物

- 寝る場所やトイレの問題

- プライベートの確保など

これまでの避難生活において、多くの問題が提起され、取り組むべき課題となってきました。

そのなかでも回避すべき大きな問題のひとつとして、避難所のトイレに起因する「負の連鎖」が挙げられます。

避難生活で起こる

「負の連鎖」とは?

発災後、ライフラインが停止されてしまうと水洗トイレが機能しなくなり、排泄物の処理が滞ることに……。

そのような状態では、排泄物の細菌により、感染症や害虫の発生が引き起こされます。トイレが不衛生であるために不快な思いをする避難者が増え、トイレの使用をためらう人が出てくる。しかし、排泄を我慢することは、水分や食品摂取を控えることにつながり、栄養状態の悪化や脱水症状、静脈血栓塞栓症(エコノミークラス症候群)などの健康障害を引き起こす原因に。最悪の場合、死に至る危険性もあります。

このような避難生活においてのトイレが原因で発生する問題は「負の連鎖」と呼ばれています。以下はわかりやすく「負の連鎖」を図解したもの。

水・食料同様に、

災害用トイレを備蓄する

多くの災害を経験したことにより、災害時におけるトイレの確保・管理が、避難者の健康にとってどれだけ重要な課題であるかがわかってきました。

水・食料等の備蓄と同様の重要度で、災害用トイレの問題を認識し、適切な対応をしていく必要があります。

また、避難場所でのトイレ清掃・衛生環境維持など、排泄物の処理や管理の面においても負担のない災害用トイレを導入する必要があります。もしもの時に備えて災害用トイレの備蓄が推奨されています。

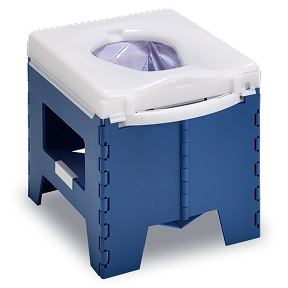

もしものときの安心を

ラップポンで手に入れる

ラップポンは、排泄物を熱圧着技術で個包装して密封し、水を使わずとも衛生的に用を足すことができる簡易トイレです。個包装には防臭素材「BOS(ボス)」を採用。臭気に加え細菌も遮断します。

ラップポンは2007年の能登半島地震を皮切りに、数多くの被災地に快適なトイレ環境を届けてきました。

ラップポンはどこにでも設置できます。足腰が弱い高齢者の方や、夜間外に出ることに危険を伴う女性や子どもでも安心して用を足せるトイレ環境の整備に大きく貢献してきました。

ラップポンが衛生的な理由

ラップポンが臭いも菌も漏らさず衛生的な理由は何か。3つのポイントをご紹介します。

-

01.

01.熱圧着により汚物袋を完全密封

ラップポン最大の特徴は、汚物袋をヒーターの熱圧着により密封することです。手を汚すことなく袋を閉じることができ衛生的なだけでなく、結び目がないため中身が漏れ出る心配もありません。

-

02.

02.驚異の防臭性能を誇る

「BOS(ボス)」素材の袋を採用ラップポン専用の汚物袋には、臭い成分や菌の漏出を極限まで防ぐ「BOS(ボス)」素材の袋を採用。長期にわたり臭気と菌を遮断します。

-

03.

03.凝固剤と組み合わせてさらなる

防臭、防菌効果ラップポン専用の凝固剤を用いることで、臭気の抑制と菌の遮断効果を高めることができます。その優れた効果は試験で確認されているので安心です。

ラップポンの防臭・防菌効果は検証済みです!

ラップポンが臭いも菌も漏らさず衛生的な理由は何か。3つのポイントをご紹介します。

被災地における

ラップポンの活躍

臭いも菌も通さない衛生的な簡易トイレであるラップポンは多くの避難所に設置され、トイレに不安を抱えやすいお年寄り・子ども・要支援者などの生活環境改善を後押ししてきました。

被災地におけるラップポン活躍の詳細はこちら

令和6年能登半島地震 被災地からの声

能登半島地震の 現地レポート

2024年1月1日に発生した能登半島地震。

ラップポンメンバーは2024年1月4日より現地に駆けつけ、

ラップポンの設置支援活動を開始しました。

「なぜ迅速に支援が行われないのか」

「被災地におけるトイレ支援の実態」

「トイレ支援が重要な理由」

を、被災地で実際に活動したラップポンメンバーがまとめています。

ラップポンシリーズの

ご紹介

ラップポン PF-1

こんな方におすすめ!

アウトドアも防災も。

耐久性に優れた万能なラップポン

手動式の個包装機能を搭載。レバーを引いて直角に引き上げるだけで汚物袋を熱圧着します。

胴体、台座には耐久性に優れたプラスチック素材を使っているので、アウトドアでも繰り返しご利用可能です。

畳んで収納できるため、持ち運びも楽ちんです。災害で水洗トイレが利用できなくなった際にも活躍します。

ラップポンSH-1

こんな方におすすめ!

一家に一台。

安心快適な災害用ラップポン。

手動式の個包装機能を搭載。レバーを引いて直角に引き上げるだけで汚物袋を熱圧着します。

災害時に快適に用を足すための機能を詰め込みつつ、胴体、台座をプラスチック段ボール製にすることで価格を抑えています。

普段は折り畳んでクローゼットや靴箱に収納することができます。

ラップポン・

トレッカー

WT-4(S)

こんな方におすすめ!

ボタン一つで自動個包装。

ラップポン最高の一台。

スイッチ一つで汚物袋を自動個包装することができます。用を足して、ボタンを押して、密封された袋を捨てるだけ。まるで水洗トイレのような快適な使い心地を簡易トイレで実現しています。

アルミニウム合金製なので耐久性と軽さを両立しており、屋外に持ち運んで利用するにも困りません。自治体指定の避難所や、多くの人が集まる企業・団体用の備蓄には自動ラップが最適です。

おうち避難トイレで

日本の災害関連死をゼロに!

プロジェクト

私たちは災害関連死という大きな社会課題を解決するため、『おうち避難トイレで日本の災害関連死をゼロに!実行委員会』として活動することを決意しました。

その活動の第一歩として、2021年7月〜9月にかけて、クラウドファンディングサイトREADYFORにて、大きな挑戦を致しました。

私たちはこの活動に賛同し、ご支援頂いた方々と共に、活動の輪を広げて参りました。

クラウドファンディングに

ご支援頂いた皆様

詳細はこちらから(外部サイトへリンクします)

災害関連死ゼロサミットに協賛

ラップポンを製造・販売する日本セイフティー株式会社は、一般社団法人助けあいジャパン主催の「災害関連死ゼロサミット」に協賛しています。

「災害関連死ゼロサミット」とは、災害関連死をゼロにする社会実装を目指すことを目的とした全国会議です。

第6回

災害関連死ゼロサミット 災害関連死をゼロにするためにマンション防災で大切なポイント

- マンションの強み、弱点を知り、正しく災害に備えるには -

災害が発生した場合、地域避難所での生活は、収容能力やプライバシー、狭い区画、感染症の蔓延などたくさんの問題がありますが、堅牢なコンクリート住宅であるマンションの住居者は、避難所ではなく自宅での在宅避難が推奨されています。

しかしながら、マンションは大規模災害に直面すると、様々な問題が生じやすく、特に高齢者にとってはエレベーターや水洗トイレが使えなくなるなど死活問題となります。

各マンション住居者の備えが、地域の復興を早めます。マンション防災の強みを生かして、弱点を克服するべく「防災の正しい知識」を持ち、正しく災害に備えていくために、今回はマンションにフォーカスを当てて皆で考えていきたいと思います。

-

- 日 時

- 2022年10月23日(日)

-

- 講 師

- 鍵屋 一氏 / 菅原 健介氏 /

藤原 剛志氏

-

- ナビゲーター

- 石川 淳哉氏 / 奥村 奈津美 氏

-

- 主 催

- 一般社団法人 助けあいジャパン

-

- 協 賛

- 日本セイフティー株式会社

第5回

災害関連死ゼロサミット 全国23万人の防災士が、災害関連死ゼロのためにできること

事前・発災時・復興・まちづくり。あらゆるフェーズの知見を持った23万人の防災士は、災害大国ニッポンの宝です。その防災士が 今後「地域における防災士のあり方」「災害関連死をゼロにするためにできること」について、阪神淡路大震災からの復興や防災提言を続けて来られた日本が誇る防災学者・室﨑益輝先生と一緒に考える会です。

-

- 日 時

- 2022年4月30日(土)

-

- 講 師

- 室﨑 益輝氏

-

- ナビゲーター

- 石川 淳哉氏 / 奥村 奈津美氏

-

- 主 催

- 一般社団法人 助けあいジャパン

-

- 協 賛

- 日本セイフティー株式会社

-

- 協 力

- 特定非営利活動法人日本防災士会

神戸新聞社

第4回

災害関連死ゼロサミット 「おうち避難」をみんなで考える

先月の豪雨、大雨特別警報の発令、再三繰り返される「命を守る行動を!」との報道。

そんな今日に、避難所という選択肢とともに、新しい命の守り方として在宅避難(おうち避難)が注目されています。

感染症が心配、身体が不自由、何より大好きなおうちで避難したい!

そんな「おうち避難」のリスクや対策、おすすめの製品、最後はみんなで「おうち避難の進化」について話し、その声を各所に届けませんか。

-

- 日 時

- 2021年9月17日(金)

-

- 講 師

- 照山 裕子氏 / 矢納 義高氏 /

餅月 忍氏 / 北村 博氏

-

- ナビゲーター

- 石川 淳哉氏 / 奥村 奈津美 氏

-

- 主 催

- 一般社団法人 助けあいジャパン

-

- 協 賛

- 花王株式会社 /

日本セイフティー株式会社

第3回

「第三回 災害関連死ゼロサミット」

気候危機時代の災害関連死ゼロ

近年の気象災害の激甚化は地球温暖化が一因とされ、今後、豪雨災害等の更なる頻発化・激甚化が予測されています。そういう状況の中で、「気候危機を止めることが防災につながる」「気象情報を防災に活かし、災害関連死をゼロに」をテーマに、今年も必ず来る出水期の前に、みんなで議論を深めます。

-

- 日 時

- 2021年4月24日(土)

-

- 講 師

- 江守 正多氏 / 臼田 裕一郎氏 / 岡部 梨恵子氏

-

- ナビゲーター

- 石川淳哉

-

- 主 催

- 一般社団法人 助けあいジャパン

-

- 協 賛

- 株式会社赤尾、株式会社シーエスワン

株式会社北海道ジェイ・アール商事、日本セイフティー株式会社

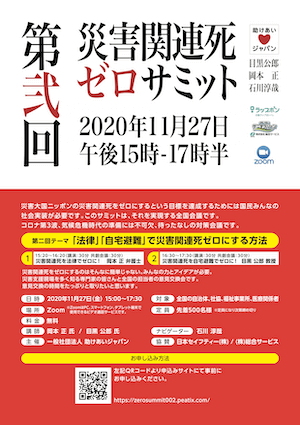

第2回

「第弐回 災害関連死ゼロサミット」

「法律」「自宅避難」で災害関連死ゼロにする方法

災害関連死をゼロにするのはそんなに簡単じゃない。みんなの力とアイデアが必要。 災害支援現場を多く知る専門家の皆さんと全国の担当者の意見交換会です。意見交換の時間をたっぷりと取りたいと思います。

-

- 日 時

- 2020年11月27日(金)

-

- 講 師

- 岡本 正氏 / 目黒 公郎氏

-

- ナビゲーター

- 石川淳哉

-

- 主 催

- 一般社団法人 助けあいジャパン

-

- 協 賛

- 日本セイフティー株式会社、株式会社総合サービス

都道府県の

SNSで情報を入手

各自治体では、災害時の避難場所が定められています。避難勧告や避難指示が発令された時には、速やかに避難場所に移動できるよう、市町村のホームページやパンフレットなどで、あらかじめ確認しておくことが大切です。

災害関連死ゼロや

ラップポンに関するご質問は

お気軽にお問い合わせください。