「福祉用具にはどのようなものがあるの?」「福祉用具をレンタルしたいけど、どうしたらいい?」と、疑問に思う方も少なくないでしょう。

この記事では、福祉用具の概要を紹介するとともに、その種類や利用の流れを説明します。

「福祉用具にはどのようなものがあるの?」「福祉用具をレンタルしたいけど、どうしたらいい?」と、疑問に思う方も少なくないでしょう。

この記事では、福祉用具の概要を紹介するとともに、その種類や利用の流れを説明します。

Contents

福祉用具とは

福祉用具とは、介護の必要な高齢者の日常生活やリハビリなどをサポートする物品(例:車いすや杖など)を指し、日々の生活における不自由さを解消するためのアイテムです。

介護保険制度では、レンタル用・購入用の2つが定められており、利用者はこの保険を使うことで、少ない費用で福祉用具を利用することができます。

なお、この記事では、レンタルできる福祉用具(介護保険法上では福祉用具貸与という)にスポットを当てて説明します。

利用の対象者・条件

福祉用具貸与を利用できるのは、市町村が行う要介護認定において、要支援1・2、または要介護1〜5と判定された方です(要支援1・2の場合は、介護予防福祉用具貸与を利用)。

要介護区分に応じて利用できる福祉用具が異なるため、全ての福祉用具をレンタルできる訳ではありません(後述)。自身の希望する福祉用具が利用可能かどうか、担当のケアマネジャーに確認を取りましょう。

13種目のレンタルできる福祉用具一覧

介護保険を使ってレンタルできる福祉用具は、全部で13品目あります。

要介護認定を受けていれば13品目全てを利用できるのではなく、要介護度によって利用できる用具が異なります。

要支援1・2、要介護1の方がレンタル可能な福祉用具

| 品目 | 内容 |

| 手すり | 改修工事の必要がない地面に置くタイプの手すり。玄関などに設置する。 |

| スロープ | 段差に対して設置する簡易型のスロープなど |

| 歩行器 | 歩行を容易にするためのつかまり型の歩行器。杖よりも安定する。 |

| 歩行補助杖 | 高齢者用の杖や松葉杖、4点杖など |

要介護2~5の方がレンタル可能な福祉用具

| 品目 | 内容 |

| 手すり | 改修工事の必要がない地面に置くタイプの手すり。玄関などに設置する。 |

| スロープ | 段差に対して設置する簡易型のスロープなど |

| 歩行器 | 歩行を容易にするためのつかまり型の歩行器。杖よりも安定する。 |

| 歩行補助杖 | 高齢者用の杖や松葉杖、4点杖など |

| 車いす | 自走式、介助式、電動式などの種類がある。 |

| 車いす付属品 | 座席の上に敷くクッション、ブレーキなど |

| 特殊寝台 | 介護用のベッド。上半身を起こすことができるものや、電動で高さを変えられるものなどがある。 |

| 特殊寝台付属品 | 特殊寝台に付属する物品。ベッドからの転落を防ぐレールなど |

| 床ずれ防止用具 | 床ずれが起きる身体の部位に当てるエアーマットなど |

| 体位変換器 | 床ずれ予防に役立つ体位変換器 |

| 認知症老人徘徊感知機器 | 認知症高齢者の徘徊や、予期せぬ外出を察知するための機器 |

| 移動用リフト | ベッドから車いすなどに移るための移動用リフト。つり具部分は購入する必要がある。 |

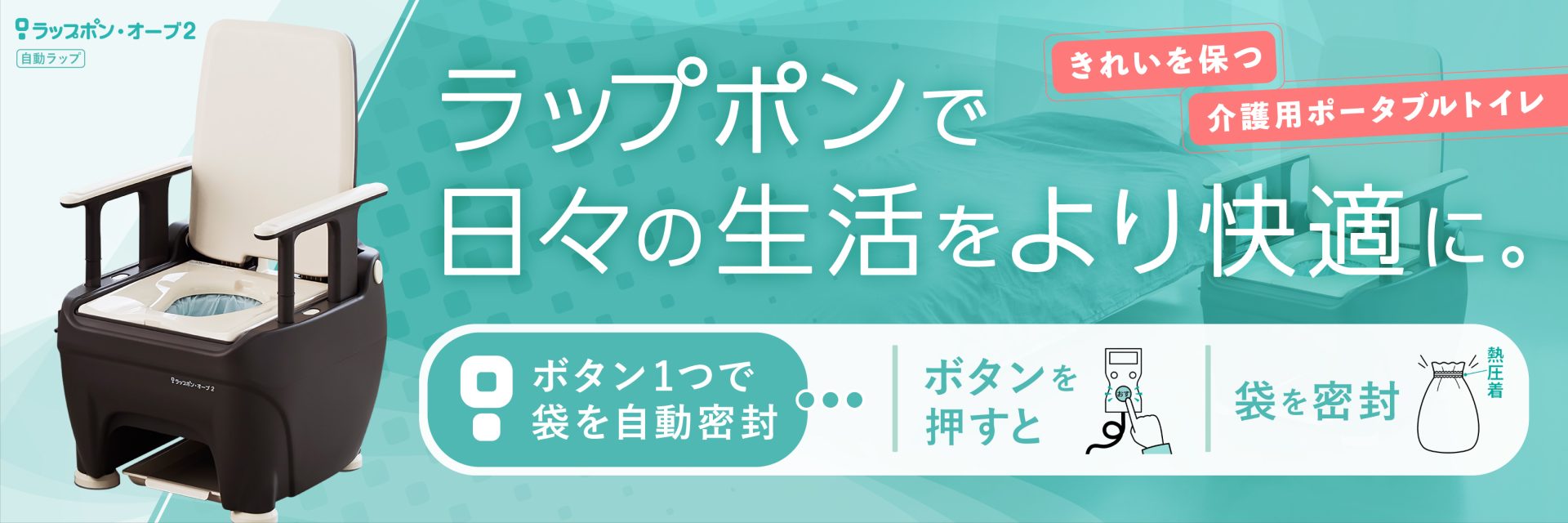

| 自動排泄処理装置※ | 尿や便を自動的に吸引する装置 ※原則として要介護4~5の人のみ利用可能 |

参考:「どんなサービスがあるの? – 福祉用具貸与」介護事業所・生活関連情報検索 厚生労働省

軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付とは

軽度者(要支援1・2、要介護1)の方は、原則として次の福祉用具をレンタルすることができません。

- 車いす(付属品含む)

- 特殊寝台(付属品含む)

- 床ずれ防止用具

- 体位変換器

- 認知症老人徘徊感知器

- 移動用リフト

ただし、厚生労働大臣の定める告示に該当(例:日常的に歩行や立ち上がりが困難、意見の伝達や記憶・理解に支障がある など)し、市町村による要介護認定において「必要」と判断された場合は、例外的にレンタルできるというルールが定められています。

該当する方は、担当のケアマネジャーや、地域包括支援センターに相談して、利用ができるか確認を取りましょう。

福祉用具貸与の料金

福祉用具貸与の料金は、福祉用具の種類やメーカー、機能の豊富さ、取り扱う業者によって異なります。例えば、介護用ベッドでもシンプルなものは安く、電動で高さを変えられるものは高い傾向にあります。

いずれにせよ、利用者は介護保険を使うことでかかった費用の1割を負担します(所得によって2〜3割となる)。以下に一例を示します。

| 物品 | 利用者負担額(1割の場合) |

| 歩行器 | 約200円~420円/月 |

| 特殊寝台(介護用ベッド) | 約500円~1,800円/月 |

| 車いす(電動なし) | 約300円~1,100円/月 |

参考:全国平均貸与価格及び貸与価格の上限(過去公表分)厚生労働省

厚生労働省は、利用者が福祉用具を適切な価格でレンタルできるように、全国平均の貸与価格を公表しています。実際に福祉用具をレンタルする際は、この情報を参考にすると良いでしょう。

福祉用具・介護用品のレンタル料は医療費控除の対象外

介護用品のレンタル料は、原則として医療費控除の対象になりません。

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えたときに受けられる所得控除のことです。治療費や入院費など病気やけがの治療に関する費用に適用されるもので、日常生活の支援が目的である介護用品のレンタルは対象外となります。

ただし、介護保険サービスのすべてが医療費控除の対象外となるわけではありません。

訪問看護や通所リハビリテーション、ショートステイなど、自己負担額が医療費控除の対象となる介護サービスもあります。

福祉用具貸与のメリット

必要な時だけ、必要な物を借りられる

福祉用具貸与は、必要な時だけ、必要な物を借りられる手軽さがあります。要らなくなればレンタルを止めたり、借りる物品を変更するなどの融通が利くため、利用者にとって便利なサービスと言えます。また、購入するよりも初期費用を安く抑えることが可能です。

身体状況の変化に合わせた用具の利用が可能

使っている福祉用具が合わなくなったら、交換することができます。身体状況の変化や、認知機能の低下などによって、福祉用具に対するニーズも変わるため、定期的にアップデートさせる必要があります。

その時々の身体機能などによって、簡単に福祉用具を切り替えることができる点は、レンタルのメリットであると言えます。例えば、最初の頃には通常のT字杖を使っていたのが、加齢に伴う身体機能の低下に合わせて四点杖や歩行器に変更するなど、その状況に合わせて利用することが可能です。

保管や処分の心配が不要

福祉用具貸与で使う用具は、購入する訳ではありませんので、使わなくなったら業者が引き取ってくれます。よって、用具の保管場所の確保や、処分方法で面倒な手間をかける必要がありません。

福祉用具貸与のデメリット

要介護度によって利用できない物品がある

福祉用具のうち、車いすや特殊寝台(介護用ベッド)などは、要介護2以上を対象としているため、軽度者(要支援1・2、要介護1)にとっては多少使いにくいサービスです。ただし、要介護認定などにおいて「必要」と認められれば、例外的に給付を受けられることもあります。

長期間になると費用がかさむ

利用者の自己負担は原則1割(所得によって2〜3割)とはいえ、レンタルする期間が長期間になればなるほど、その分の費用がかさみます。場合によっては、購入金額よりも上回ってしまうことがあります。

故意、または過失による破損は弁償することもある

故意、または過失によって、福祉用具を破損させた場合には、弁償をしなければならない場合があります。

例えば、外出先で杖を紛失してしまったり、車いすを乱雑に扱って部品を破損させた場合には、その代替品の購入や交換の費用を求められることがあります。

ただし、契約内容によって、弁償の要否や範囲、費用の負担割合が異なるため、実際の取り扱いはケースバイケースです。

万が一、使っている福祉用具を破損させたり、紛失してしまった場合には、福祉用具を取り扱う業者の担当者や、担当のケアマネジャーに相談しましょう。

福祉用具貸与を利用する流れ

ここからは福祉用具貸与を利用する流れについて、順を追って説明します。

| 順 | 内容 | 詳細 |

| 1 | 要介護認定の申請・判定 | 市町村の窓口に要介護認定の申請を行い、訪問調査を受けて要支援1・2、または要介護1~5のいずれかに判定される。 |

| 2 | ケアマネジャーの選定とケアプランの作成 | 要介護1~5と判定された場合:居宅介護支援事業所を選び契約。介護支援専門員へ福祉用具の利用希望を伝え、ケアプランを作成してもらう。 |

| 要支援1・2と判定された場合地域包括支援センターを選び契約。介護支援専門員、保健師などに福祉用具の希望を伝え、ケアプランを作成してもらう。 | ||

| 3 | 福祉用具を取り扱う業者との契約 | どのような福祉用具、どのような業者が良いのかケアマネジャーに伝える。ケアマネジャーが業者を複数選んで、利用者へ提案がある。問題がなければ、業者を一つ選んで、そこと契約する。 |

| 4 | サービス利用開始 | ケアプラン、契約に基づいて福祉用具の利用を開始する。 |

| 5 | 利用状況の確認、定期的なメンテナンス | 担当のケアマネジャーや、業者の定期的な訪問を受け、福祉用具の利用状況が確認される。必要に応じて福祉用具の取替えや、メンテナンスが行われる。 |

福祉用具貸与の業者の選び方

情報を収集する

より良い業者を選ぶため、福祉用具に関する情報収集を行うことが重要です。評判の良い業者を探す場合には、担当のケアマネジャーに情報収集を依頼し、自身の希望する福祉用具を専門的に取り扱う業者がいるか、強みを持つ業者がいるかなどの情報を収集してもらうと良いでしょう。収集した情報を持ち寄って、自分のニーズに合う物品・料金かどうか、しっかりとしたメンテナンスを行ってくれるかどうか、一緒になって確認し、判断することが重要です。

有資格者がいるか

業者の担当者が、福祉用具を扱う専門資格を持っているか確認しましょう。福祉用具を扱う専門資格には次のようなものがあります。

- 福祉用具専門相談員

- 介護福祉士 など

福祉用具専門相談員とは、介護保険を使って福祉用具をレンタルしたり、購入したりしようとする利用者の相談に応じて、希望に沿った福祉用具の選定・提案を行い、個別の福祉用具サービス計画を作成する専門職です。

資格は専門の知識・技術を持っている証拠となります。担当者が専門資格を持っているか確認することが、良い業者を選ぶことに繋がりますので、ぜひ実践してみてください。

よくある質問

レンタル前に福祉用具を見たり試したりできる?

できます。業者の多くが「無料お試し期間」を設けており、ある一定期間、無料で福祉用具を借りて試すことができます。

ただし、全ての業者がその期間を設けている訳ではありませんし、あったとしてもその期間が極端に短い場合もあるため注意しましょう。

また、福祉用具のメーカーはサンプル品を用意しており、地域の社会福祉協議会や福祉用具展示場、展示会で実物に触れることができます。

このように、自分が納得できる製品を選べる機会を使って、実際に手に取って試してみることをお勧めします。

福祉用具が汚損、故障した場合は?

福祉用具が汚れたり、壊れたりした場合は、担当のケアマネジャーか、福祉用具の業者へ連絡すると、取り替え・修理の対応をしてくれます。

福祉用具は日常的に使う物品であるため、汚れたり、壊れたりすることは少なくありません。このような場合には、遠慮せずに業者やケアマネジャーへ連絡し、速やかに対応してもらいましょう。

メンテナンスは誰がする?

使っている福祉用具の定期的なメンテナンスは、福祉用具を取り扱う業者の福祉用具専門相談員などが行います。もちろん、利用者自身でメンテナンスをすることもできますが、専門職に任せた方が安心です。

まとめ

この記事では、介護の必要な高齢者が利用する福祉用具を取り上げ、なかでもレンタルできる物品にスポットを絞って、その種類を説明するとともに、利用までの流れについて解説してきました。

複数ある福祉用具のうち、どの物品が自分の生活を便利に、豊かにしてくれるのか、担当のケアマネジャーとともに考える機会を持ってください。

参考文献

- 「介護保険における福祉用具、住宅改修」厚生労働省

- 一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟=編集(2021)『最新 社会福祉士養成講座 高齢者福祉』中央法規

- 全国平均貸与価格及び貸与価格の上限(過去公表分)厚生労働省

- 「医療費を支払ったとき(医療費控除)」国税庁

- 「医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価」国税庁

- 「要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与について」厚生労働省

- 「どんなサービスがあるの? – 福祉用具貸与」介護事業所・生活関連情報検索 厚生労働省